文章摘要:近年来,国足主帅选聘欧洲教练,却多次陷入“无机可上”的尴尬境地;与此同时,不少曾经征战中超的旧将正急切地希望回国寻求重生,他们以“乞求”的姿态期待国家队之门打开。本文将从四个维度展开分析:其一,是中国足球管理机制与择帅逻辑的深层困局;其二,是欧洲教练在国足选拔上的现实风险与阻碍;其三,是中超旧将回国乞求机会背后的职业心态与现实难题;其四,是两者交织下对未来国足发展路径的启示。最终,文章将系统总结为何“无机可上”的欧洲教练引进困境,以及旧将乞求机会的深层含义,呼唤改革思路与选材更新。

一、管理机制的困局

在中国足球的管理体系中,决策往往集中于足协或上层机构,地方和俱乐部的声音难以真正影响国家队主帅的选聘。这种高度集权的模式让教练引进变成一种行政任务,而非专业判断。

在这一体系中,强调“引进大牌”、“体现国际化”成为惯性思路。于是,一些欧洲名帅即使与中国足球的实际需求脱节,也可能被纳入考量;而那些虽懂中国、但名气不大、履历平凡的教练却常被过滤。

与此同时,绩效评估机制模糊不清。国家队表现往往受到舆论和政治的即时干预,使得主帅须承担宏大预期,而真正针对足球实力长期规划的制度尚未建立。

二、欧洲教练的现实阻碍

首先,语言与文化障碍极难逾越。即便是欧洲出身的教练来到中国,要迅速适应球员语言、训练习惯、文化背景,这中间的磨合期往往极长,难以短期见效。

其次,战术体系的适配性问题突出。欧洲教练多擅长某些特定风格(如高强度压迫、控球流畅),但中国球员的技术、身体素质、战术理解未必具备同步匹配的条件。

第三,利益格局与支持条件可能不足。预算、训练设施、球员资源配合、俱乐部支持乃至转会市场,都可能制约教练施展,而一个“无机可上”的教练即便有技巧,也难在资源受限环境下取得突破。

第四,选聘流程与信任背书难以建立。若选聘委员会对候选人了解不深,且背后缺乏可行数据支持,选人往往趋向保守或政治妥协,导致真正潜力教练被忽视。

三、中超旧将回国乞求机会的心态

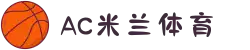

不少曾经在中国踢过的外籍球员、归化球员、旅欧球员,因年龄或状态下滑被边缘化后,希望借国家队平台重返公众视野。他们迫切期望国家队给予“重生”的舞台。

这种“乞求”的心态虽带有一定卑微感,却也反映职业运动员的无奈:离开主流视野后,俱乐部可能不再信任,联赛选择受限,唯有国家队考察还有一线希望。

然而,他们面临的现实难题不少。首先,国家队选材极为严格,多追求青训成长与后备体系,而非中年回归者。其次,即便有历史成绩,也可能因年龄、伤病、状态下滑被淘汰。再次,国家队教练更愿意培养长期可塑选手,而不是投入资源在可能只服役短期的老将身上。

此外,这些回国乞求机会者还要应对舆论质疑:他们是否真能为国家队带来价值?是否只是思维稀缺、重蹈覆辙的尝试?外界可能不信任他们能承担重责。

四、双重困境下的未来启示

这两种现象(欧洲教练“无机可上”与旧将乞求机会)其实是中国足球深层结构问题的不同侧面:一是外部信任缺失,二是内部人才策略失衡。

在未来路径上,首先要重视本土教练体系建设。只有培养能理解中国球员、具备传播力、战术素养的本土教练,才能形成稳定可持续的国家队支撑。

其次,选帅机制要专业化、透明化。应当设立专业评估机制,关注教练的实际能力、适配性、过往战绩,而非仅凭名气、背景作为主要标准。

米兰体育APP再次,对于旧将回归的愿望,应设立合理的“复兴通道”机制:通过比赛表现、训练观察、青年队带教等方式,让他们有机会证明自己,而不是简单“乞求”标签。

最后,要强化国家队与俱乐部、青训的联动。国家队选材应脱离单打独斗局面,与国内联赛、青训体系互动,从源头上建立人才输送机制。

总结:

总体来看,国足主帅频频选择引进欧洲教练,却频陷“无机可上”的局面,是管理体制封闭、选帅逻辑单一、支持条件缺失的综合结果。与此同时,中超旧将欲回国“乞求”机会,恰恰揭示出球员职业路径的不稳定和国家队选材体系对“边缘人才”的排斥。

两者映射出中国足球在教练选拔与球员重回机制上的双重困境。若想打破这种僵局,必须从制度、信任、机制三个层面出发改革,让选材更专业,让教练更适配,也让球员、旧将有机会凭实力重返一线。